Notizia »

Da “silos per klinker” al “paraboloide” di Casale

Una lunga storia con Aldo Timossi - Il manufatto occupa l’estremo nord-ovest della Cittadella

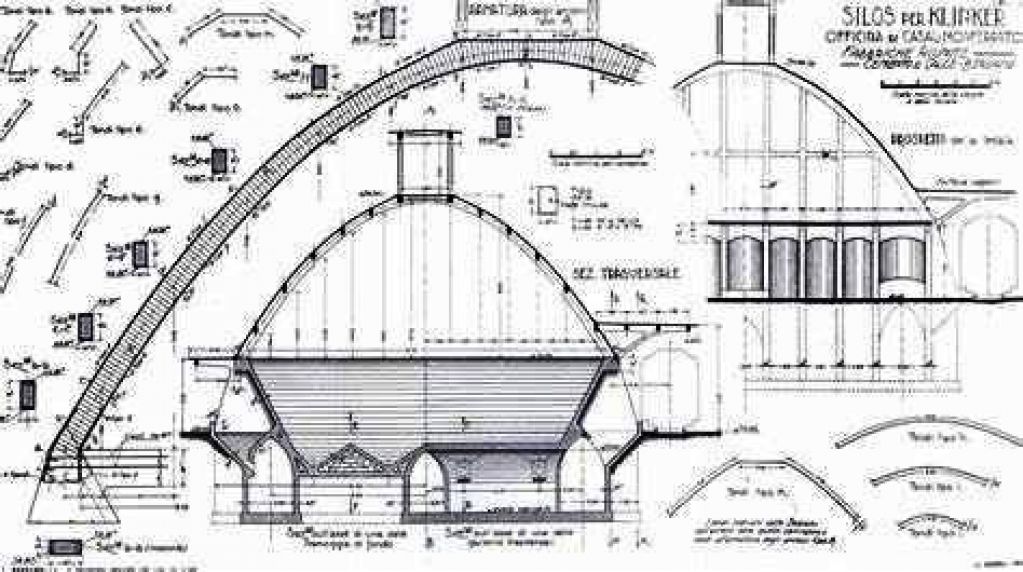

Nei disegni del progetto di un secolo fa, è definito “silos per klinker”, oggi è noto come il “paraboloide” di Casale. In quel cemento c’è tutta l’innovazione tecnica di un raro esempio di architettura industriale, che assegna alla città una robusta primogenitura.

L’origine va ricercata nella storia dei pionieri del cemento nel Monferrato casalese. Vicenda ampiamente descritta e conosciuta, che ha radici - scrivono Gian Mario Rossino e Bruno Rossi nei loro “Appunti sui leganti in Monferrato” - fin nel secondo secolo dopo Cristo, per via della “calce aerea, detta calce forte a ragione della presenza nella materia calcarea di componenti argillose, che le conferiscono un certo grado di resistenza Idraulica”.

Nel Casalese segna nel 1877 l’inizio della produzione dei cementi Portland, i cui primi sacchi escono dalle prove svolte l’anno prima dal pontesturese Giuseppe Cerrano, presso l’impianto casalese della “Società Anonima Fabbrica Calce e Cementi”, conosciuto come stabilimento Robatti perché occupa terreni già di proprietà del conte Robatti, fuori Porta Cittadella. Ed è qui che, mezzo secolo dopo, inizia la storia del Paraboloide.

Nel 1917 quella stessa società si è accorpata con una ditta dal nome chilometrico, “Società Italiana dei Cementi e delle Calci Idrauliche. Società riunite: Italiana - Fratelli Pesenti Radici e Previtali”, la nuova ragione sociale suona “Società Italiana e Società Fabbriche Riunite Cemento e Calce”. E’ in campo una delle grandi famiglie del capitalismo italiano, sarà il colosso Italcementi, oggi quinto produttore di cemento a livello mondiale.

A matrimonio avvenuto, quella che viene definita come “Officina di Casal-Monferrato” mette in campo la costruzione di un nuovo silos per il klinker, componente base, ricavato principalmente da argilla e calcare cotti in forno. Anche quel manufatto è destinato ad occupare l’estremo nord-ovest della Cittadella, costruita dai Gonzaga a partire dal 1590, mettendo fondamenta sui resti della parte di struttura fortificata parzialmente demolita verso fine ‘800. Scelta quasi obbligata, accanto all’esistente stabilimento e accanto allo scalo ferroviario.

Il progetto è dell’ingegner Luigi Radici, che inizialmente ha ipotizzato un magazzino classico, a due falde, identico a quello realizzato in una sua cementeria presso Bergamo, dove ha però rivelato problematicità, e ciò consiglia di inventare una soluzione alternativa. Nasce il disegno parabolico, più costoso da realizzare ma più efficace.

Qui è necessario fare un passo a Parigi. E’ l’epoca dei dirigibili Zeppelin. Molto attivi durante la guerra 1915-18, quando tacciono le armi si pensa di utilizzarli per il trasporto passeggeri; arriveranno al capolinea con il disastro dell’Hindenburg nel 1937. Intanto servono hangar capaci di ospitarli e all’aeroporto di Orly ne sono in programma due, su progetto dell'ingegner Eugène Freyssinet, ideatore di ponti ad arco e pioniere del cemento precompresso. Il disegno è a parabola e i tempi sono molto importanti: il nuovo metodo di costruzione si applica prima a Parigi o a Casale?

Alcune date. Da diverse fonti, il silos casalese risulta realizzato, su progetto del 1921, nel periodo 1922-23; probabilmente nel ’22 è già in corso qualche lavoro, ma poco apprezzabile all’esterno: il 20 Maggio di quell’anno un raduno di costruttori edili italiani visita i cementifici di Morano, Casale, Ozzano, nonché l’Eternit, ma “Il Monferrato” in ben 6 pagine di cronaca dell’avvenimento non fa cenno alcuno ad un silos a parabola.

Per Orly, appaiono in pubblicazioni specialistiche date diverse: 1921-23 (Centro Pompidou di Parigi e repertorio Structurae), 1921, 1923-24, addirittura 1916 (Royal Institute of British Architects). E’ lo stesso progettista a precisare, durante una conferenza del 1929 a Losanna: “J'ai fait exécuter en 1923-24 deux hangars à dirigeables”. Così stando le cose, pur immaginando che i due progetti siano contemporanei, il paraboloide di Casale è il primo ad essere ultimato a livello europeo, probabilmente mondiale.

Nell’immediato secondo dopoguerra, Italcementi dismette lo stabilimento, da parte sindacale viene ventilata l’idea di un esproprio, non se ne fa nulla, il Paraboloide diventa deposito di legnami della ditta Giovanni Rosso.

Un salto al 1982, quando l’allora sindaco Mario Oddone mette in campo l’idea di trasformare quel “capannone” in impianto sportivo. Trascorre un decennio senza novità, anche per difficoltà urbanistiche: sarebbe necessario trasformare tutta l’area (in zona ci sono anche gli ex magazzini Eternit, che più avanti passeranno in proprietà comunale) da uso industriale a zona di servizi. Se ne riparla nel ’92; Luigi Merlo, assessore nella Giunta di Riccardo Coppo, annuncia che “un grande parco si snoderà dal Montesasso alla Cittadella” e in tale quadro il Paraboloide sarà ristrutturato. Il 9 febbraio 1996, “Il Monferrato” sintetizza in un titolo: “Il Paraboloide tempio del rock? - L’assessore Ottone: ristrutturato, sarà utilizzato al posto del salone Tartara”. Il progetto si avvia in porto l’anno successivo, quando il Comune acquista l’ex silos dalla “Iniziative industriali” (già Fibronit). Costo zero, proprietà in cambio dell’abbuono di oneri di urbanizzazione.

Altri anni di riflessione e confronto politico, non c’è un progetto preciso, ma - commenta il cronista - si arriverà presto o tardi al suo recupero. Fine 2004, il piano investimenti del Comune di Casale prevede 1.750.000 euro per la messa in sicurezza. Ormai la strada è scorrevole, nel Casalese cresce la consapevolezza di dover valorizzare un passato di glorie cementiere, si muovono anche i sindaci (Camino, Casale, Coniolo, Ozzano, Pontestura, San Giorgio, Trino, Morano) e costituiscono l’associazione “Il cemento nell’identità del Monferrato casalese”, presidente Maria Consolata Buzzi, che negli anni continuerà come continua a seguire concretamente il problema.

Ovviamente, per valorizzare occorre trovare la pecunia. Nel 2017 il progetto Paraboloide è tra quelli selezionati come vincitori del bando “Polo del ‘900” della Compagnia di San Paolo: 45.000 euro da destinare alla creazione di un Museo Diffuso. Intanto il Politecnico di Milano compie indagini destinate anche ad ottenere la certificazione antisismica. Sui giornali appaiono i primi disegni/simulazione del futuro assetto ambientale.

Primavera 2021, il Comune di Casale inserisce l’opera tra le richieste legate al “Recovery Fund”, lo strumento comunitario ideato per rilanciare le economie dei Paesi membri in crisi per l’epidemia coronavirus, e che conosciamo come PNRR. Servono 2,7 milioni di euro, con urgenza, “l’immobile inizia ad accusare problemi statici”. C’è l’ok dal Governo, ora bisogna proseguire nel progetto (architetto Manuel Fernando Ramello) e avviare in fretta i lavori, poi la destinazione: “tra le ipotesi figura anche quella di trasferire il Salone Tartara, ormai inadeguato ad ospitare spettacoli, incontri, convegni” dicono il sindaco Riboldi e l’assessore Capra.

aldo timossi

FOTO. Il progetto del paraboloide

Archivio

Archivio