Notizia »

Prelati monferrini di Aldo Timossi

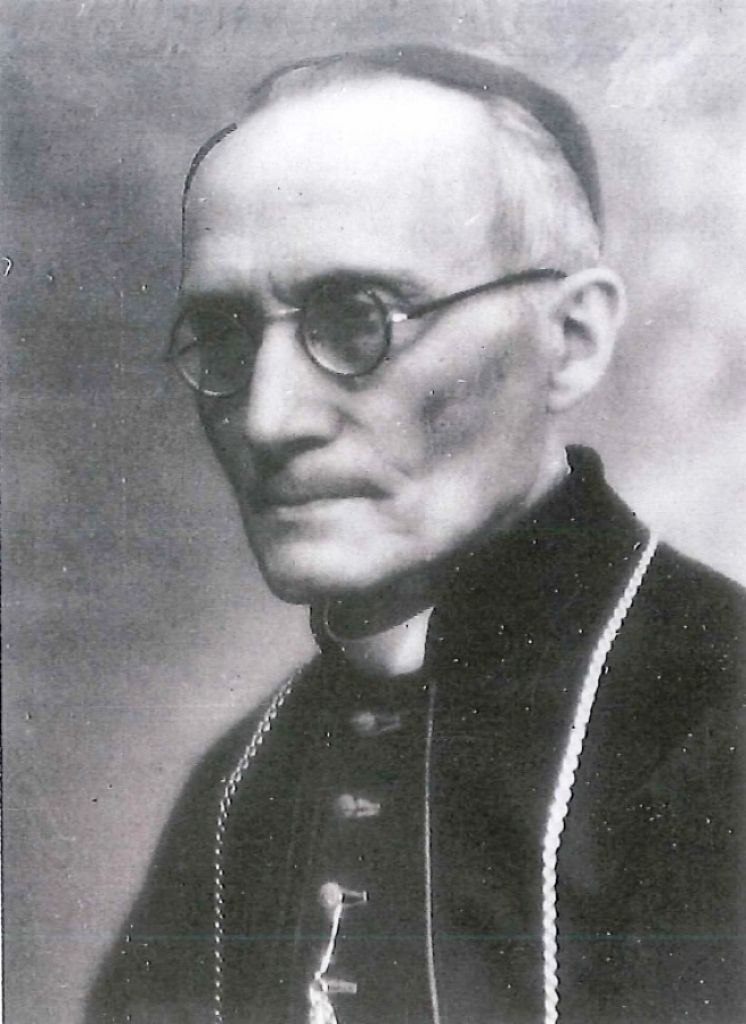

Ernesto Coppo nasce il 6 febbraio 1870 nella frazione Stevani di Rosignano - Vicario apostolico di Kimberley

Dal piccolo bricco di Rosignano, agli Stati Uniti e all’Australia, passando per la Turchia. Quasi un giro del mondo, quello compiuto da fine ‘800 e per oltre mezzo secolo, salendo i gradini della carriera religiosa, dal salesiano Ernesto Coppo.

In paese don Bosco ebbe significativa sequela. Tanti nomi: don Giovanni Bonelli, parroco nella seconda metà dell’800, che gli fu amicò; Marcellino Rossi, coadiutore salesiano, “modello di portinaio virtuoso a Valdocco dal 1874 al 1823, con pietà, raccoglimento e spirito di sacrificio”; le cinque sorelle Sorbone (in famiglia anche due fratelli sacerdoti) suore di Maria Ausiliatrice, tra cui emergono Angelica, pioniera ed ispettrice in Argentina e Cile, ed Enrichetta, Vicaria Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice sino al 1942; i fratelli don Arturo e don Dante Caprioglio (ultimo Direttore dell’Istituto salesiano “San Carlo” di Borgo San Martino, mancato nel novembre 2016 ).

Ernesto Coppo nasce il 6 febbraio 1870 nella frazione Stevani, da Costantino, falegname, e Luisa Colombano, sarta. Inizia gli studi nel collegio aperto da don Bosco a Borgo San Martino, trasferendolo da Mirabello. Tra i compagni di Ernesto c’è il giovane Pietro Ricaldone. Entrambi incontrano il futuro santo, un evento che segnerà la loro vita. Ricaldone sarà Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana dal 1932 al 1951. Coppo conclude la sua formazione nel seminario di Casale e il 7 agosto 1892 è ordinato sacerdote. L’anno successivo entra nel noviziato salesiano di Foglizzo, ed il 4 ottobre 1894 emette la professione perpetua nelle mani del futuro beato don Michele Rua, primo successore di don Bosco.

Nel 1898, a capo di un gruppo di sacerdoti salesiani, viene mandato a New York per un impegnativo e coraggioso apostolato a servizio dei migranti che giungono in terra americana in cerca di un futuro migliore. Sono una moltitudine, gente povera costretta ad emigrare per la miseria nei paesi d’origine, spesso maltrattati. L’Arcivescovo Michele Agostino Corrigan, che aveva affidato ai Salesiani la parrocchia di Santa Brigida, con i suoi diecimila Italiani, li chiama in un'altra simile, detta della Trasfigurazione, e come responsabile chiama don Coppo, che deve quindi dare l'addio a Santa Brigida, suo primo campo di apostolato. Nel 1904 è rettore del nuovo seminario Neoboracense (New Jersey) per l’educazione del clero italiano.

Trascorrono anni di continuo impegno. Dopo New York tante altre città lo vedono avviare l’azione pastorale salesiana in altrettante parrocchie per gli emigrati e per la gente del territorio. Nel tempo, la Federazione delle Società Cattoliche arriverà a superare i due milioni e mezzo di aderenti, e il merito è di don Coppo, che fin dell’inizio del ‘900 ne ha caldeggiato la fondazione, come ben documenteranno alcune carte nell’Archivio della Delegazione apostolica degli USA.

La sua azione viene riconosciuta con la nomina ad ispettore per il Nord-America. In molte situazioni, gli emigrati italiani sono visti con diffidenza, Coppo lavora per dar loro dignità e difenderne il valore. Uno sforzo di “riabilitazione del buon nome”, come si può capire da una lunga e dettagliata intervista ad un quotidiano, riportata nel 1917 dall’Illustrazione Italiana. Il Nord-America conta sulle proprie terre due milioni di italiani, la sola città di Nuova York ne conta 600.000. “Arrivano in condizioni meschine, le loro occupazioni sono in principio le più umili, ma molti sono quelli che a forza di lavoro hanno saputo guadagnarsi posizioni invidiabili e una stima impareggiabile”. Anche sotto l’aspetto religioso, la situazione è confortante, specie per quanto riguarda l’insegnamento; “ogni parrocchia americana deve avere annessa alla chiesa una scuola popolare gratuita” e il governo lascia liberi i genitori sulla scelta dei maestri, così “i parroci ricevono i ragazzi a sei anni e li guidano fino alle università cattoliche, riuscendo a formarli buoni cittadini e buoni cattolici”.

Ma è tempo di migrare, destinazione Australia! La notizia lo raggiunge a Torino, durante uno dei periodi trascorsi alla Casa madre. Il 1° dicembre 1922, la nomina a Vicario apostolico di Kimberley, nel nord-ovest australiano, territorio vasto 240mila kmq, dieci volte il Piemonte, con una popolazione in larga misura aborigena, una delle frontiere selvagge del mondo. L’incarico porta con sé l’elevazione alla dignità vescovile. Il titolo è quello di Paleopolis, identificabile con Baliamboli nell'odierna Turchia. Di fatto, è sulla cattedra dell’australiana Broome, come appare nella cronotassi di quella diocesi. La consacrazione, nella basilica torinese di Maria Ausiliatrice, il 24 dicembre. Prime messe ad inizio gennaio a Cellamonte, Rosignano e in cattedrale a Casale, quindi partenza per la nuova missione, con quattro sacerdoti e tre confratelli. Sono anni di intenso lavoro pastorale: raggiunge la miriade di villaggi sparsi sull’ampio territorio, incontra le famiglie, da impulso alle esigenze umane del lavoro, della formazione, dello sviluppo, del Vangelo. L’esperienza organizzativa e pastorale appresa in America la mette a disposizione della “sua” gente australiana. Particolare curioso, diventa una dei primi “vescovi volanti”, definizione della “Rassegna marittima aeronautica” del gennaio 1924, che racconta la visita pastorale da lui compiuta in aereo a Derby, città isolata, con strade rare e disagiate; “usando l’aeroplano è giunto a destinazione in poche ore, a cavallo sarebbero occorsi parecchi giorni”

Un occhio particolare per gli emigrati italiani, che trova in una situazione di “abbandono disperato”. Avvia la prima missione nella parrocchia di Richmond, e presto estende l’attività ad altri centri con elevata presenza italiana. Dovunque le circostanze lo permettono, crea società di mutuo soccorso per venire incontro alle famiglie che versano in condizioni di povertà. Qualche problema con il clero locale, che vede l’emigrato dall’Italia come un problema. In una ricerca (agosto 2007) della Flinders University di Adelaide, si leggono affermazioni forti, discutibili: “A contribuire al problema italiano fu la religione popolare dei nuovi arrivati. Essi avevano pochissima o nessuna istruzione nelle dottrine della Chiesa cattolica e del loro popolo, la religione era considerata una fusione sincretica di antiche credenze pagane, magica (…). Avevano un senso di soggezione, paura e reverenza per il soprannaturale e tutto ciò che accadeva nella loro vita veniva attribuito al divino intervento. Questo modo di pensare era del tutto fuori luogo nella nuova terra ed era disapprovato dal clero anglo-irlandese”.

Nella primavera del 1927 la Santa Sede decide di affidare ai Salesiani la nuova diocesi-missione di Krishnagar, in India. Il Rettor maggiore Filippo Rinaldi, in udienza da Pio XI il 2 aprile, fa presente che i sacerdoti disponibili sono pochi, accetta il nuovo impegno ma chiede l’esonero dalla gestione del Kimberley.

Richiesta accolta. Monsignor Coppo lascia l’Australia, in un primo tempo pare debba tornare negli Stati Uniti, in realtà a fine ottobre è già a Torino. Tornerà oltreoceano alcune altre volte, ma il suo impegno si svolgerà in Italia come “formidabile animatore per le Missioni”. Don Pietro Ricaldone, suo antico compagno di collegio, nativo di Mirabello, divenuto Rettor Maggiore, così lo ricordava: “Monsignor Coppo ambiva dichiararsi vecchio Vescovo Missionario e con insistente zelo invitava gli uditori a pensare ai bisogni della Chiesa nelle più remote missioni”.

Sino all’ultimo istante vive il magistero sacerdotale. E non dimentica mai di essere vicino alla terra monferrina e alla propria famiglia. Cessa l’esistenza terrena ad Ivrea, dove si è recato per presiedere un Congresso Mariano, nella serata del 28 dicembre 1948, all’età di 78 anni. Al suo nome è intitolato il piazzale antistante la parrocchiale di San Giacomo a Stevani.

aldo timossi

Archivio

Archivio